「鎌倉新書って、投資家から注目されているのに、やばい会社なの?」

「口コミで悪い話も見たような・・・、ちょっと心配なんだけど・・・」

「終活サービスを利用して、ホントに大丈夫!?」

この記事では、そんな疑問を抱いた方に向けて、元・公務員で資産形成コンサルタントの筆者が、鎌倉新書を徹底分析。企業としての本質や、ネット上の噂、投資対象としての見方まで、忖度なしで掘り下げます。

パジャ丸

パジャ丸公務員歴15年、公益社団法人日本証券アナリスト協会認定の資産形成コンサルタントパジャ丸です。

元公務員の立場から言わせてもらいますと、自治体との協定を数多く結んでいる会社が、やばいってことはないですよ。

公務員は契約を結ぶときに、相手方をしっかり調査しますからね。担当部署で決裁を得て、事後に会計審査や監査からの厳しいチェックを受けることになります。筆者は審査側の立場だったのでよくわかります。

ですから、やばいという意味は、会社としての信頼に関わることではなく、別のことを指しているのかもしれないですね。

まずは、鎌倉新書の歩みをたどるところから始めましょう。

相続のことでお困りの方は、鎌倉新書が運営する「いい相続」のサービスが便利なので記事をご覧ください。

この記事の作者

こんにちは、パジャ丸(@pajamaru_blog)です。

市役所の資産税課で6年間、固定資産税の相続分野を担当しました。

固定資産税の特にも相続に関する情報は専門性が高く、発信者が限られている分野です。

このブログでは、役所での経験を活かし、相続や固定資産税について、読者の皆さんが必要な知識を得られるよう努めていきます。少しでもお役に立てれば幸いです。

相続、空き家問題や共有不動産でお困りのお友達などにも、ぜひ当ブログ「パジャ丸の相続ガイド」を教えてあげてくださいね。

YouTubeやNoteにも積極的に取り組んでいます。一般の方から士業・自治体職員の方まで好評を得ていますので、是非ご覧ください。

正確で信頼性の高い情報を提供するために、徹底的な準備を行っています。

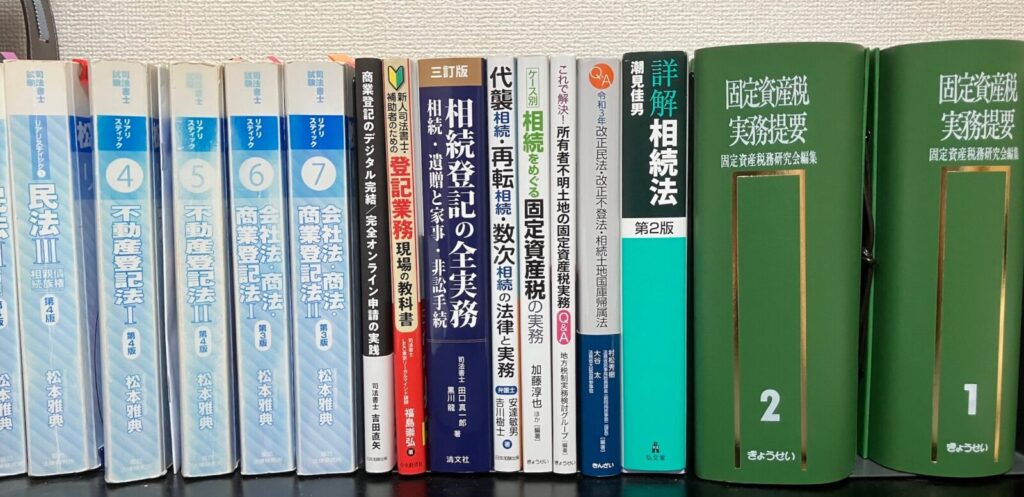

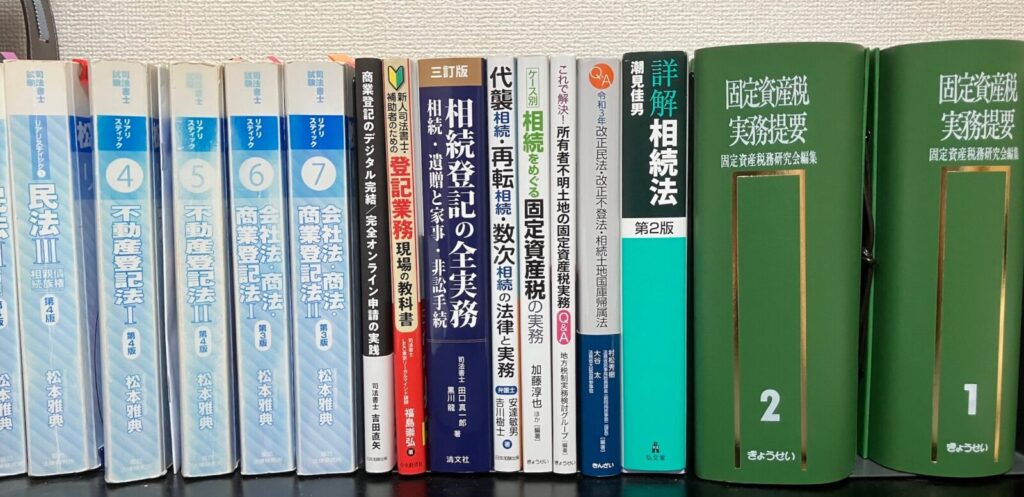

たとえば、「固定資産税実務提要」を購入し、必要な情報を収集・精査しています。この書籍は46,200円と高額で、さらに加除式のため年間88,000円の更新費用がかかりますが、質の高い記事作成のために惜しみなく取り組んでいます。

また、役所に在籍していた頃は、各種セミナーにも意欲的に参加しました。あるセミナーでは研修会場に向かう道中、代々木駅で見かけた講師をつかまえて会場まで質問し、終了後も運営側が苦笑いするほど質問を重ねました。

私も当時を振り返ると、思わず苦笑いしてしまうのは大人になった証拠でしょうか。

そうですか?あまり変わっていないかもしれませんね!

あっ、申し遅れました。市役所資産税課のなおみです。

よろしくお願いします。

これは面白い!鎌倉新書の歴史

最近、「終活」や「相続」といった言葉を耳にする機会が増えていませんか?

それと同時に、検索や広告で「鎌倉新書」という会社名を見かけたことがある方もいるかもしれません。

でも、この会社がどんな経緯で今のかたちになったのか、ご存じの方は意外と少ないかもしれません。

✔︎これは面白い!鎌倉新書の歴史

・1990年、大きな転機が訪れる

・「出版」から「情報を届ける会社」へ

・インターネット時代へ

・“終活インフラ”を目指して

・自分で施設を持たない、でも人と人をつなげる

実は、もともとは仏教書を出していた小さな出版社。

それが今では、人生の終わりにまつわるさまざまな課題を支える終活の道しるべとして、行政とも連携する存在にまで成長しています。

えっ、仏教書の出版社が終活のネット会社になるんですか?

そう、不思議に思うかもしれないけど、そこには時代と社会の変化を読み取った見事な転換があるんです。

今回は、そんな鎌倉新書の歩みをたどりながら、「終活ビジネス」がどう形づくられてきたのかをご紹介します。

1990年、大きな転機が訪れる

1990年、当時28歳だった現社長が会社に入ります。理由は、会社が倒産寸前の状態だったから。売上の3倍近い借金を抱えていたといいます。

そこで、仏教書の出版だけでは立ち行かないと判断し、新たな道を模索。目を向けたのは「葬儀」「お墓」「仏壇」といった、人生の最後にまつわる業界でした。

これらは当時から大きな市場を持つ分野で、出版という形を活かしながら、そうした業界向けの情報発信へとシフトしていきます。

「出版」から「情報を届ける会社」へ

その後、社長はある大きな気づきを得ます。

人々が求めているのは“本そのもの”ではなく、“本に書かれている情報”なのだということ。

そこから、紙に限らず、セミナーやコンサルティングなど、さまざまな形で情報を届けるようになりました。

「出版」にこだわらず、「情報を必要な人に、わかりやすく届ける」会社へと進化していきます。

インターネット時代へ

2000年代に入り、インターネットが一気に普及しはじめます。

鎌倉新書もそこに可能性を見出し、本格的にネット分野へ。

注目したのは「葬儀」や「お墓」といった、従来は情報が少なかったジャンル。ネットを活用することで、より多くの人が正しい情報を得られるようになっていきました。

このチャレンジは成果を生み、2015年には株式市場への上場を実現。新しいかたちの情報企業として、社会的な存在感を強めていきます。

終活インフラを目指して

上場後、寄せられる相談内容も広がります。

「相続の手続きは?」「口座が凍結されたらどうすれば?」「不動産の売却ってどこに相談すれば?」などなど。

こうした声に応えるため、鎌倉新書は終活という広い視点で、人生の終わりに関わる多様な悩みごとに対応する情報サービスを強化していきました。

自治体と連携して、死亡届のあとに必要な手続きをサポートする「おくやみコーナー」など、公共分野にも関わるようになっています。

自分で施設を持たない、でも人と人をつなげる

鎌倉新書の特徴は、お墓や介護施設などを自社で持たないこと。

あくまで「ITの力で、必要な情報とサービスを必要な人に届ける」役割に徹しています。

つまり、終活のさまざまな課題に直面したとき、頼れる“終活の道しるべ”となる存在。それが、今の鎌倉新書です。

いかがでしたでしょうか。

仏教書の出版社から始まり、業界情報誌、ネットメディア、そして終活支援のプラットフォームへ。

鎌倉新書は、時代や社会のニーズに合わせて変化しながら、「人生の終わりに向き合う人たちの支え」となってきた会社です。

高齢化が進む日本において、今後ますます注目される存在ではないでしょうか。

やばくないし、仮にやばくても問題ない理由

「鎌倉新書がやばい」という声をネット上で見かけることがあります。でも、その“やばい”とは、いったい何を指しているのでしょうか?

✔︎やばくないし、仮にやばくても問題ない理由

・“やばい”とは社内の話であって、サービス品質とは別問題

・社内のぶつかり合いは“健全な衝突”でもある

・もしサービスの押しが強くても、ユーザー側に選択権がある

実はその多くは社内の事情に関するもので、私たちが使うサービスの品質とは無関係。むしろ「いい相続」など、ユーザー本位で設計された便利なサービスが展開されています。

今回は、「やばい」という噂を冷静に見つめ直し、安心して使える理由を整理してみました。

“やばい”とは社内の話であって、サービス品質とは別問題

ネット上では「社内がやばい」という声がある一方で、それはあくまで“職場環境”の話。どこの会社にも、合う・合わない、楽しい・辛いはあるものです。筆者自身、役所勤務時代に「ブラックだ」と言われる職場でも、15年中、12年は楽しく働いていました。3年はきつかったですが・・・。

私は徹底的に調べるタイプなので、株式会社 鎌倉新書【終活関連サービス企業】が運営するnoteも読みました。

和気あいあいと楽しそうでしたよ。

外部からは、わからないことも沢山ありますけど、noteの記事で伝わる社風はプラス材料ですね。

社内の事情は、結局のところ真実は外からは見えません。ただ、社員ではない読者にとって重要なのは、それがサービスの質に影響するかどうか。その点でいえば、鎌倉新書が提供するサービスには不都合な印象は見当たりません。社員の内部事情と、私たち利用者が受ける恩恵は、切り離して考えるべきです。

社内のぶつかり合いは“健全な衝突”でもある

参考までに、鎌倉新書がネット事業に舵を切った2000年代初頭、社内では出版とウェブの担当者が激しく対立したそうです。出版側からすれば「俺たちが食わせてやってる」、ウェブ側からすれば「なぜ棚卸しまでしなければ」と。ついには、社員同士が口論する事態にまで発展します。

取っ組み合いの喧嘩に発展したそうじゃないですか。やばいのでは?

あくまで2000年代初頭の話ですが、それだけ本気だったのですね。ぶつかり合いがあって、今の姿があるのだと思います。

社長は全社員の前で「これからはインターネットの時代。ここで勝負しないと会社の未来はない」と明言。出版部門の中核メンバーが離れるほどの痛みを伴いましたが、その後ネット事業は軌道に乗り、両部門の対立も自然と収束していきました。

もしサービスの押しが強くても、ユーザー側に選択権がある

さて、以上、内部での出来事をみてきましたが、我々が気にすべきはサービスです。

たとえば、日本代表のサッカーの試合だって、仲間内で衝突しますが、それは勝つために行なっていること。悪い衝突ではありませんね。企業も同じです。たとえ、内部でいろいろあったとしても、利用者にどんなサービスを提供するかが問われます。

Googleの一部口コミによると「登録だけで連絡がくる」といった、気になる書き込みもありました。

筆者自身も、鎌倉新書が運営する「いい相続」というサービスを利用しとところ、入力内容を確定送信していないのに確認メールが届いて、なるほどなと思いました。

でも、これも見方次第。忘れていた人にはありがたい配慮でもあります。さらにいうと、いい相続は、無料範囲が広く、契約を強制されない仕組みとなっており、ユーザー本意のサービスです。

いかがでしたでしょうか。

鎌倉新書に関する「やばい」という声の多くは社内の話にすぎず、サービスの質とは関係ありません。

利用者として重要なのは、サービスが安心して使えるかどうか。「いい相続」などの実際のサービスは無料範囲が広く、契約を強制されることもなく、ユーザー本位で設計されています。

不安に感じる必要はまったくありません。

【株】資産形成コンサルタントの視点から

相続や固定資産税を専門とする一方で、「公務員のNISAガイド」というブログを通じて資産づくりに関する情報も発信中です。今回は、鎌倉新書の株式について、資産形成コンサルタントである、私なりの見解をお伝えします。

✔︎【株】資産形成コンサルタントの視点から

・経済環境:利上げ懸念と不安定な相場

・鎌倉新書は地味?だけど強い?

・高齢化社会は「登りのエスカレーター」

・アセットライトな経営と生産性の追求

・墓じまいのトレンドと収益への影響

・PBRへの対応と株主還元

なお、2025年1月のIRセミナーを参考にしています。

投資歴はだいぶ長くなって、数えるのも億劫になってきました。

NISAブログを運営する立場として、資格を取得したり講座を受講するなどしました。

経済環境:利上げ懸念と不安定な相場

いま日本は、物価高・円安といった要因から本来なら利上げをしていてもおかしくない状況です。

でも、実際は利上げしていませんよね?

そう、ずるずるとタイミングを先送りしてるような状態です。

一方、アメリカではコロナ後の利上げで、それまでイケイケだった株たちが急落しました。

日本市場にも同じような波が来るかもしれません。だからこそ、何を持つかがポイントになります。

鎌倉新書は地味?だけど強い?

正直、鎌倉新書って…

- 地味です

- 値動きも派手じゃないです

- メディアにもあまり出ません

でも、それが逆に強みになる場面もあります。

派手な株って、相場が荒れたときに一気に下がるじゃないですか。

そう。地味株は守りが強かったりしますよね。

個人的には、こういう銘柄こそ、ポートフォリオに組み込んでおきたいなと思います。

高齢化社会は「登りのエスカレーター」

清水社長がIRセミナーで言っていました。

「私たちは登りのエスカレーターを登っているようなものです」と。

つまり、ビジネスの方向が社会の流れと一致しているということです。

日本の高齢化はもう止まりません。そこに伴う課題とは?

- 認知症

- 老老介護

- おひとり様問題

こういったリアルな問題に、同社は真っ向から取り組んでいます。

アセットライトな経営と生産性の追求

- 人数を増やすより「1人あたりの付加価値」を高める

- ITと仕組み化で生産性を改善

- 必要があればM&Aも積極活用

鎌倉新書は、葬儀会館や介護施設を持たないビジネスモデルを採用しています。設備投資にお金をかけず、情報と人材とシステムで勝負するスタイルです。

無駄を抑えて、必要なところには投資する。

今の時代に合った経営ですね。

墓じまいのトレンドと収益への影響

- 仏壇や墓が小型化 → 単価は数%ずつ減少傾向

- でも死亡者数は増加中 → 件数の増加でカバー

- オプションや関連サービスで単価維持も可能

最近よく聞く「墓じまい」ですが、これについても同社は冷静な分析がされています。

つまり、マーケット全体は減ってないんですか?

そう。“変化”であって、“縮小”ではないというのがポイントです。

PBRへの対応と株主還元

東証が資東京証券取引所が「資本効率を意識した経営」を求めるなか、鎌倉新書も従来の方針を見直し始めています。かつては、自己資本比率90%超・無借金経営が大きな強みとされていましたが、今では「資本を眠らせている」と見なされ、株価評価が伸びにくい時代に変わっています。

えっ、無借金経営っていいことじゃないんですか?

たしかに昔はそう言われていました。でも今は余った資本をどう活かすかも評価されるようになっています。

そのため、2025年1月のIRセミナーで「配当性向100%または1株20円」という3年間限定の株主還元方針を打ち出しました。資本を積極的に回し、必要に応じてM&Aや事業投資にも活用することで、還元と成長を両立する姿勢が明確になっています。

まとめると、鎌倉新書の特徴はこうなります。

- 社会課題と連動した、堅実な成長性

- 相場が不安定な時でも下支えが効く銘柄

- 株主還元の方針がはっきりしている

- 無駄の少ないアセットライト経営

派手ではないけど、地に足がついている。

個人的には、過度に心配する必要のない、安心感のある銘柄だと感じています。

今はまだ、そこまで目立ちませんが、再評価される局面が来るかもしれないとみています。

株主なら、いい相続を使ってイイ!

「せっかく株を持つなら、その企業のサービスも体験してみたい。」

そんなふうに感じたことはありませんか?

✔︎株主なら、いい相続を使ってイイ!

・株を持つと、サービスにも親しみがわく

・いい相続は“ゼロから動き出す人”の味方

・ちょっと宣伝

本稿では、終活支援のリーディングカンパニー・鎌倉新書のサービス「いい相続」の無料1分診断に注目します。株主ならもちろん、株を持っていない方でも、使わない手はないかなと思います。

株を持つと、サービスにも親しみがわく

自分が株を持っている企業のサービスって、ちょっと使ってみたくなりませんか?

私自身、ベースフードの株を買い、毎月のように食べていますし、青山商事の株を持っていた頃は、青山ブランドのヒルトンのスーツを着たり、洋服の青山とミズノとのコラボ商品を愛用していました。

株主になると、気持ちが変わるもんですか?

応援している企業の製品、自然と手に取りたくなりますよ。

「いい相続」も同じで、鎌倉新書の株主であれば利用してみると、よろしいかと思います。もちろん株を持っていなくても利用して損はないです。

株主だからこそ気づける中の視点を持ってサービスを使ってみると、得られる気づきも変わってくるかもしれません。

いい相続は“ゼロから動き出す人”の味方

「いい相続」は、相続に詳しい専門家と利用者をつなぐ仲介サービスです。

知り合いに税理士や行政書士などがいない方にとっては、とても心強い味方になります。

使い方はシンプルで、1分ほどの簡単な診断に答えるだけ。筆者は13秒で入力完了しました。そこから専門家との面談までスムーズに進みます。

- 専門家を探す手間を省ける

- 相談窓口がはっきりしている

- 初めてでも動き出しやすい

「紹介された人と相性が合わなかったら?」と不安に思う方もいるでしょうが、それでも完全に手探りよりは、当たりを引く確率はずっと高いです。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

ちょっと宣伝

相続はまだ先の話、という方も多いかもしれませんが、いずれは誰にでも関わる時がやってきます。

筆者はYouTubeのほか、Xやnoteでも情報発信しているので、興味があればフォローしていただけると励みになります。

まだ駆け出しのため、フォロワーが少ないのですが、ちょっとお得な情報だったり、他では読めない独自の記事も発信していますよ。

いかがでしたでしょうか。

「いい相続」は、相続の悩みを抱える方にとって心強い入り口になります。

株主の立場で利用することで、企業の理念や強みを体感できるという面白さもありますし、たとえ株を持っていなくても活用する価値は十分。

- 手軽に試せる

- 無料で始められる

- 専門家とつながれる

相続のことで誰かに相談したいと思ったとき、「まずはここから始めてみようかな」と思える、その最初の一歩として、十分に選択肢になるサービスです。

鎌倉新書 まとめ!

鎌倉新書は「やばい会社」ではなく、信頼性の高い企業

自治体との連携実績が多く、公的な信頼性が高い。ネット上の「やばい」という声は主に社内の雰囲気や職場環境に関するもので、サービス品質とは無関係。

仏教書出版社から「終活インフラ企業」への変革が成功

出版から情報提供へ、さらにインターネット事業への移行により、終活関連の総合プラットフォームとして進化。自社施設を持たず、人と情報をつなぐモデルを採用。

安定的なビジネスモデルと投資価値のある企業

高齢化社会という成長市場に乗り、アセットライトな経営で生産性を追求。地味ながらも安定性があり、PBR対応など株主還元策も積極的。

「いい相続」は使いやすく、初心者にも優しい終活支援サービス

無料で利用でき、専門家との橋渡しをしてくれる。株主でなくても気軽に試せる点が魅力で、相続初心者の“最初の一歩”に適した設計となっている。

いかがでしたでしょうか。鎌倉新書は堅実な経営と信頼性あるサービスを提供しており、「やばい」という噂に惑わされる必要はありません。安心して利用・検討できる企業です。

また、いい相続は、相続に不安を抱える方が最初の一歩を踏み出すのに最適なサービスです。無料で始められますので、身近に相続でお困りの方がいましたら、下記の関連記事を読むように勧めてあげてください。たった1分で専門家との無料面談の道筋が整いますよ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

パジャ丸でした。

Q &A

- 鎌倉新書って「やばい会社」なの?

-

「やばい」という声の多くは社内環境や内部の衝突に関するもので、サービスの品質や信頼性とは関係しないものと思います。自治体と連携した「おくやみコーナー」なども展開しており、社会的な信頼性は高いと考えられます。

- 鎌倉新書ってどんな会社なの?

-

もともとは仏教書を扱う出版社でしたが、現在は「終活」や「相続」に特化した情報提供・マッチングサービスを行う企業へと進化。自社で施設を持たず、ITと仕組み化を活用した“アセットライト経営”を特徴としています。

- サービスの押しが強いって本当?

-

一部の口コミでは「入力しただけで連絡が来た」などの声もありますが、見方によっては忘れていた人へのサポートとも取れます。「いい相続」は無料範囲が広く、契約の強制もないため、ユーザー本位のサービスです。

- 鎌倉新書の株ってどうなの?

-

派手さはありませんが、高齢化社会の流れに合った「地に足のついた成長性」があり、相場が不安定なときでも下支えが効く銘柄とされています。株主還元方針も明確で、堅実な投資先として注目しますが、投資は自己責任となる点にご注意ください。

- 「いい相続」ってどんなサービス?

-

「いい相続」は、相続の専門家(税理士や行政書士など)とユーザーをつなぐ無料のマッチングサービス。入力は約1分で完了し、専門家への相談までスムーズに進められます。初めてでも安心して使える仕組みです。

- 相続なんてまだ先だけど、使う価値ある?

-

遺言を書くのに利用するのもお勧めです。後日の紛争を避けることもできます。