「相続登記しないと固定資産税はどうなってしまうの・・・?」

「相続登記をしないと、どのようなデメリットがあるの・・・?」

「名義変更を一手に引き受けてくれるサービスはないの・・・?」

このような悩みを解決する記事です。

この記事の作者

こんにちは、パジャ丸(@pajamaru_blog)です。

市役所の資産税課で6年間、固定資産税の相続分野を担当しました。

固定資産税の特にも相続に関する情報は専門性が高く、発信者が限られている分野です。

このブログでは、役所での経験を活かし、相続や固定資産税について、読者の皆さんが必要な知識を得られるよう努めていきます。少しでもお役に立てれば幸いです。

相続、空き家問題や共有不動産でお困りのお友達などにも、ぜひ当ブログ「パジャ丸の相続ガイド」を教えてあげてくださいね。

YouTubeやNoteにも積極的に取り組んでいます。一般の方から士業・自治体職員の方まで好評を得ていますので、是非ご覧ください。

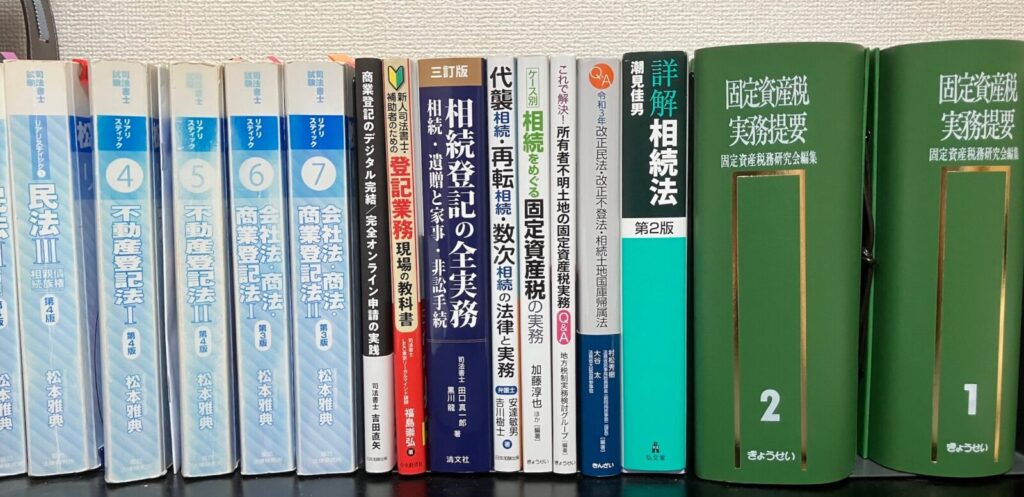

正確で信頼性の高い情報を提供するために、徹底的な準備を行っています。

たとえば、「固定資産税実務提要」を購入し、必要な情報を収集・精査しています。この書籍は46,200円と高額で、さらに加除式のため年間88,000円の更新費用がかかりますが、質の高い記事作成のために惜しみなく取り組んでいます。

また、役所に在籍していた頃は、各種セミナーにも意欲的に参加しました。あるセミナーでは研修会場に向かう道中、代々木駅で見かけた講師をつかまえて会場まで質問し、終了後も運営側が苦笑いするほど質問を重ねました。

私も当時を振り返ると、思わず苦笑いしてしまうのは大人になった証拠でしょうか。

なおみ

なおみそうですか?あまり変わっていないかもしれませんね!

あっ、申し遅れました。市役所資産税課のなおみです。

よろしくお願いします。

あとのことは、たのんだぞ〜。

さようなら〜。

たけぞうさん・・・

相続人に課される固定資産税の連帯納税義務

母さん、もう泣くなよ。

亡くなった父さんの登記名義をそのままにしておくと、固定資産税がどうなるのか調べないと。

そうね。

✔︎相続人に課される固定資産税の連帯納税義務

・所有者が死亡していれば相続人に課税される

・連帯納税義務ってなに?

・登記簿と固定資産課税台帳の乖離

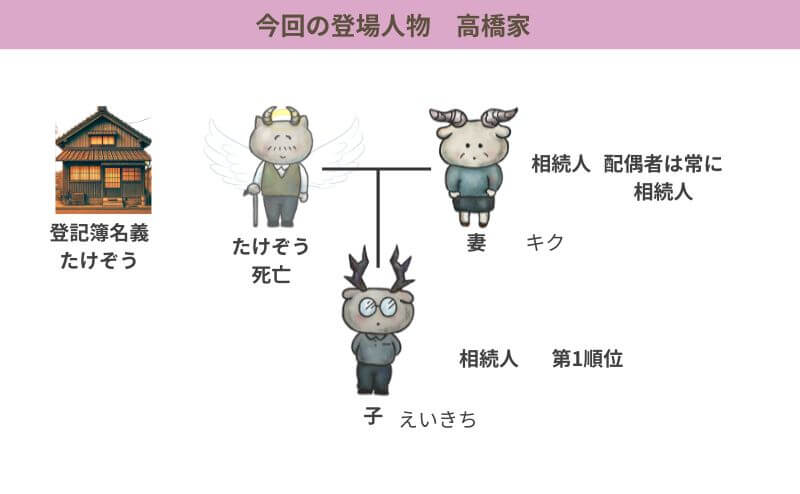

まずここでは、亡くなった人の登記名義をそのままにすると、固定資産税が誰に課税されるのかをみていきます。基本事項を知っておきましょう。

所有者が死亡していれば相続人に課税される

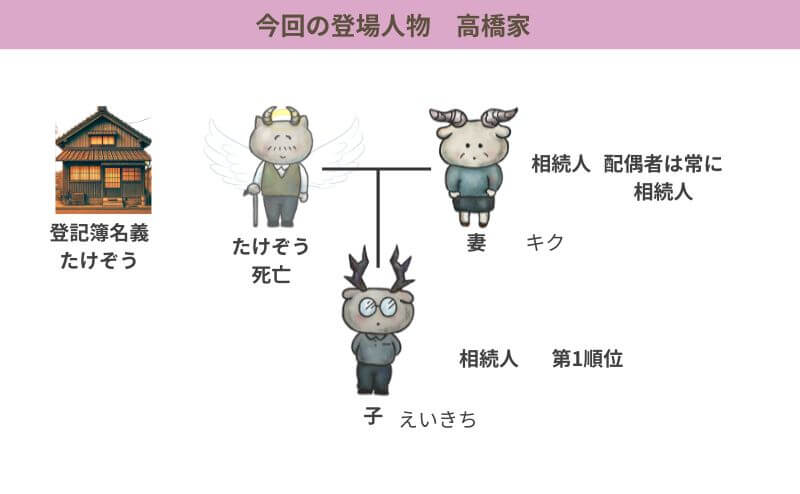

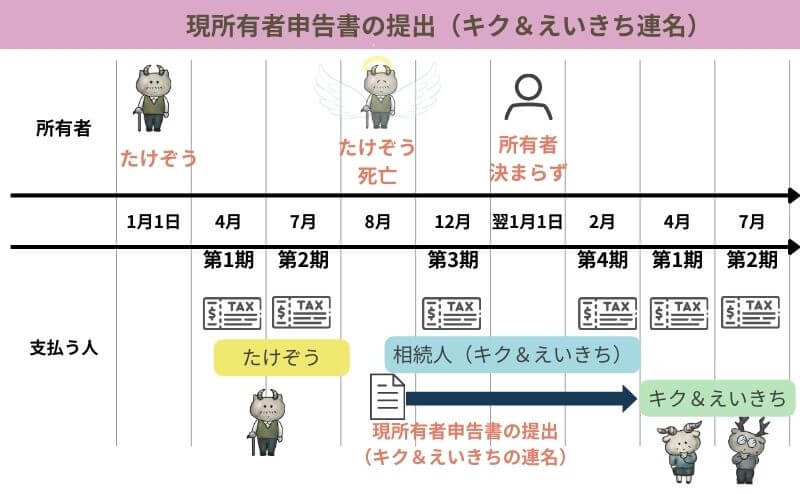

1月1日現在で固定資産(土地、家屋など)の所有者が亡くなっている場合、基本的には相続人に課税されます。

所有者とは登記簿上の所有者のことです。

固定資産税を担当する資産税課には多岐にわたる業務がありますが、納税義務者に確実に課税することが最も重要です。

納税義務者は誰なのか?これに尽きます。

通常であれば、登記簿上の所有者が、そのまま固定資産税の納税義務者になるので明快です。

しかし所有者が亡くなっていれば、登記簿のとおりに課税できません。

亡くなれば、あらゆる権利や義務がなくなるから、固定資産税も課税されないんじゃ。それも、ちと寂しいけどのぉ。

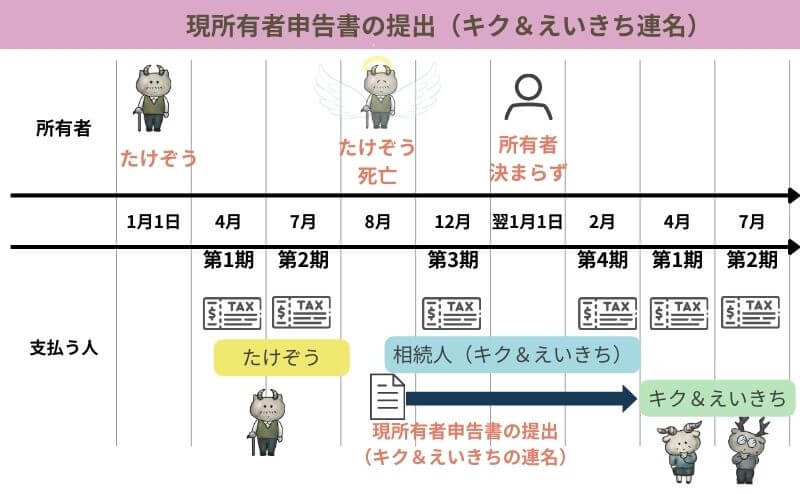

そこで現所有者申告書により、相続人から現所有者である旨の申告をしてもらい、役所は書類の内容を確認して相続人に課税するのです。

所有者が生きている場合 登記簿上の所有者=固定資産税の納税義務者

所有者が死亡している場合 登記簿上の所有者≠固定資産税の納税義務者

所有者が亡くなっていると、登記簿のとおり機械的に課税できないので、私たちの業務に緊張が走りますよ。

連帯納税義務ってなに?

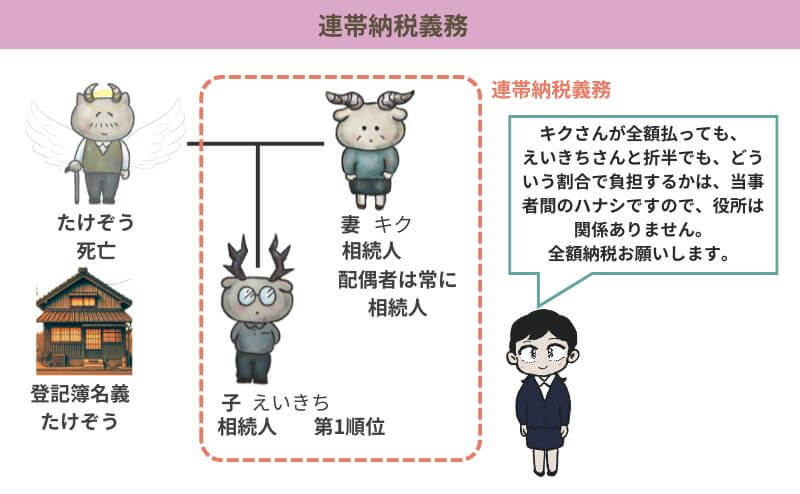

連帯納税義務は相続人の方々で支払ってくださいというものです。

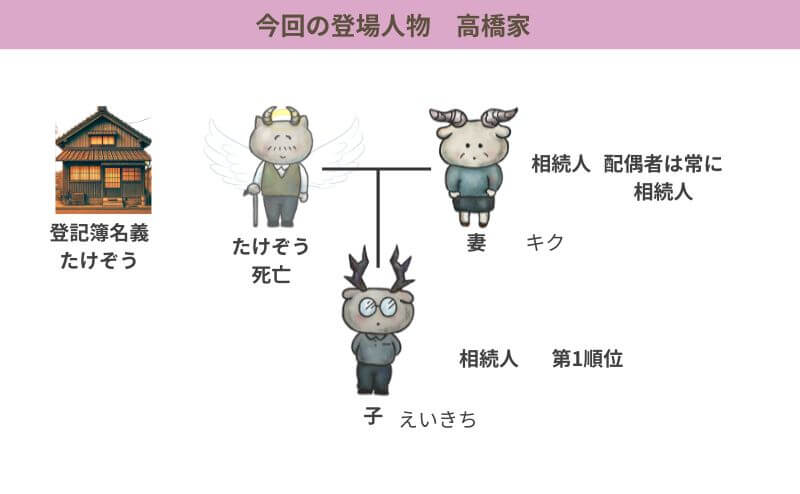

相続は亡くなった瞬間に起こります。たけぞうが8月に死亡したら、その瞬間からたけぞうの権利義務がキクとえいきちに引き継がれます。そのまま、遺産分割協議をせず、お正月(賦課期日:1月1日)を迎えたらキクとえいきちが納税義務者です。

私と母に連帯納税義務があることがわかりました。

それで、どちらが払えばよいのですか。

どちらが払えばよいというのは、当事者間、つまり、キクさんとえいきちさんの話であって、役所が関わることではありません。

共有の不動産に対する固定資産税は共有者全員に全額の納税義務があり、全額支払えば、共有者全員の納税義務が消える。どういう割合で負担するかは、当事者間のハナシであって役所は関知しない。

よく役所に問い合わせがあるのですが、役所(税法)は、共有者の全員に納税の義務があるとしか言いません。

連帯納税義務に関する税法の考え方は馴染みにくいかもしれませんね。

共有者全員に納税義務があるということをしっかり理解しましょう。

登記簿と固定資産課税台帳の乖離

これは主に自治体側の問題になるのですが、読者のみなさんと共有しておきたいことでもあります。

典型的には、祖父が亡くなって、父親が相続登記をしていないケースです。もしここで、父親が亡くなったらどうなるでしょうか。その父に子どもがいて、役所は固定資産課税台帳を子どもの名前に変更したとしましょう。

登記簿は代々、相続登記されていないので祖父のまま不動です。しかし、固定資産税は相続人に課税しなければならないので、固定資産課税台帳だけが、祖父⇨父⇨子へと名義が変わっていきます。

固定資産税の課税台帳の所有者が、登記簿から離れて、まるで独り歩きを始めたみたいです。本来は一致するはずなのですが・・・。

まだ2世代ですから追うことができますが、また相続があって登記されなかったり、きょうだいに相続権が移ったりすると、祖父の相続からどういう経路で今の所有者になったのか管理しきれません。

個人的には、登記名義と固定資産課税台帳上の名前がこうも乖離すると、何かの手続きのために固定資産の証明書を発行したとしても、登記名義と異なっていてスムーズにいかない場合があるのではと思います。

こうした登記名義と固定資産課税台帳の名前のズレは、証明書のレベルにとどまらず、自治体において課税事務の混乱を引き起こすのではないかと危惧するところです。

(参考)現所有者申告書を提出していれば問題ないか

勘の鋭い読者の方は、前回の記事を読んで、現所有者申告書を提出していれば問題ないのではと思ったかもしれません。

たしかに、現所有者申告書を提出していれば、役所からすると相続人への課税資料として非常に役立ちますし、納税通知書を相続人の方に確実に送付することができます。

しかし大元の登記名義が変わっていないということは、遺産分割協議も行われていない場合が多いです。そうなると、納税通知書を受け取っている方は、たくさん相続人がいる中の代表として受け取っているにすぎません。

遺産分割協議が未了であれば、共有者が増えている実態であることに変わりがない。

やはり登記名義が変わらなければ、自治体の固定資産課税事務は確定的な拠り所になるものがなくて苦しいし、相続人の方々も権利義務をもつ者が増えて大変ですから、両者にとっていいことはないと思います。

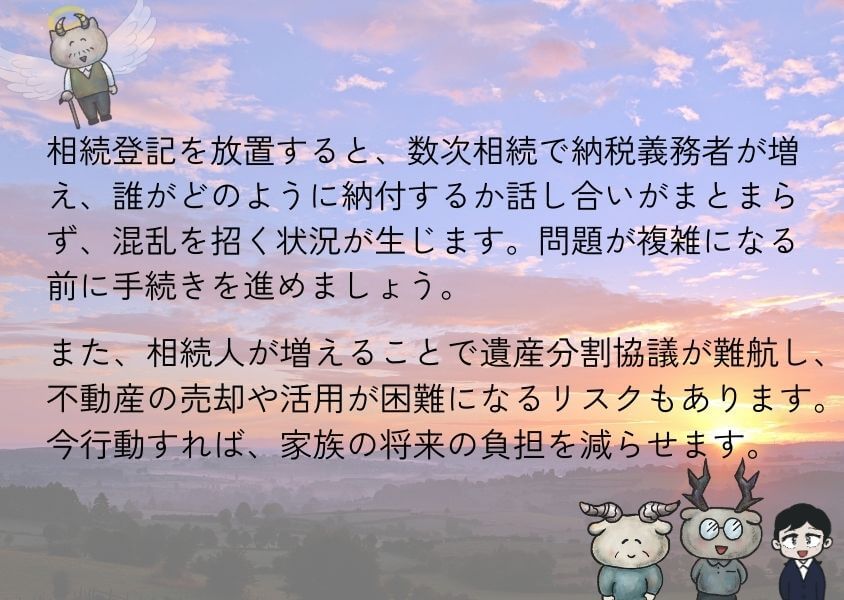

膨張!登記されずに増え続ける納税義務者

相続による所有権移転登記を行わないと固定資産税はどうなるのでしょうか。

相続登記をしていない場合のほとんどが、遺産分割協議を行なっていません。そうなると、亡くなった方の財産は、相続人の共有状態になっています。

✔︎膨張!登記されずに増え続ける納税義務者

・数次相続は続くよどこまでも

・ある日突然、会ったこともない人の納税通知書が届くことも

最初の相続で共有状態になって、次の相続でさらに共有状態になって・・・・、これが繰り返されていくと、どんどん相続権のある方が増えていき、固定資産税の納税義務者が増えます。

動画を使って問題となる事例も取り上げていますので、ぜひご覧になってください。

数次相続は続くよどこまでも

相続が生じ、それに基づく登記を申請する前に、相続人にさらに相続が生じた場合を数次相続といいます。

例えば、親が亡くなり、その遺産を相続する手続の途中に子が亡くなった場合、この状況は数次相続に該当します。

(参考)代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続する予定だった人が先に亡くなった場合に、その人の子どもや孫が代わりに相続する制度を指します。

たとえば、おじいさんが亡くなったとします。本来おじいさんの財産を相続するはずだったお父さんがすでに亡くなっていた場合、おじいさんの財産はお父さんの子ども(おじいさんから見た孫)が相続することになります。

代襲相続の目的は?

相続開始前に相続人が相続権を失った場合、その相続人の子どもや孫(直系卑属)の財産を受け取る期待を守ることが目的です。

どんな場合に適用されるのか?

相続開始前に本来の相続人が亡くなっているときに適用されます。

こうなると、相続に関わる人が増えて話し合いが進みにくくなります。そのうちに、また新しい相続が起きて、さらに状況が複雑になる悪循環に陥ることもあります。

当事者が増えると合意形成が難しいです。

親戚一同あつまるのも気疲れするわ。

こうした事態を防ぐために、きちんと相続登記を行いましょう。また、すでに数次相続が発生している場合は、悪循環を自分の世代で断ち切ることが大切です。あとになればなるほど手続きが複雑になり、時間や費用もかかるため、早めの対応を心がけましょう。

ある日突然、会ったこともない人の納税通知書が届くことも

筆者は資産税課に配属される前は、資産税課で相続の仕事をするとは思いませんでした。

資産税課って、新築のお宅にお邪魔して評価したり、なんだか楽しそうです。

しかし蓋を開けてみれば、筆者の仕事は、日々、相続に頭を悩ませる仕事でした。

当時はまだ相続登記が義務化されていませんでしたから、「相続登記してください」と強く言うことはできず、登記をしない方も一定数いました。

相続登記されないと、登記簿のとおりに課税することはできません。役所が相続人調査を行なって課税することになります。ご高齢の方で、きょうだいが多くて数次相続も絡んでいると、相続人が数十人に及ぶこともありました。

このような事案を何件も管理するのは大変です。

「ええっと・・・、お宅様はどちらの方の相続人でしたでしょうか?」なんて言えないので、きちんと整理しておかないと・・・。

こっちはこっちで、相続人が多くて、まとまらないよ。連絡がつかない人もいるし。どうしたらいいんだよ。

当事者がこれ以上増えないうちに相続登記を行うこと。

相続人が増えてしまって負担に思う方もいると思いますが、見方を変えれば、今が一番、負担が少ないのです。あとになればなるほど、複雑化します。

相続登記は、将来の混乱を防ぐための家族への思いやりです。今このタイミングで進めることが、後々の安心につながります。

不動産の名義変更は誰に頼めばよい?

不動産登記の申請は司法書士の独占業務となっています。お近くに良さそうな司法書士がいたら依頼しましょう。司法書士はとても難しい試験を乗り越えていて、それ故でしょうか、忍耐や傾聴のできる懐の深い人が多いと思います。

上の動画で紹介されていますが、しほサーチを使えば最寄りの司法書士を探せます。しかし、いま御自身で探すのが負担に感じる方もいるのではないでしょうか。

実際、資産税課を訪れる相続人の方々も、やらなければならない手続きが多くて苦労されている様子でした。名義変更を誰に頼めばいいのかわからないという問い合わせも多く受けました。

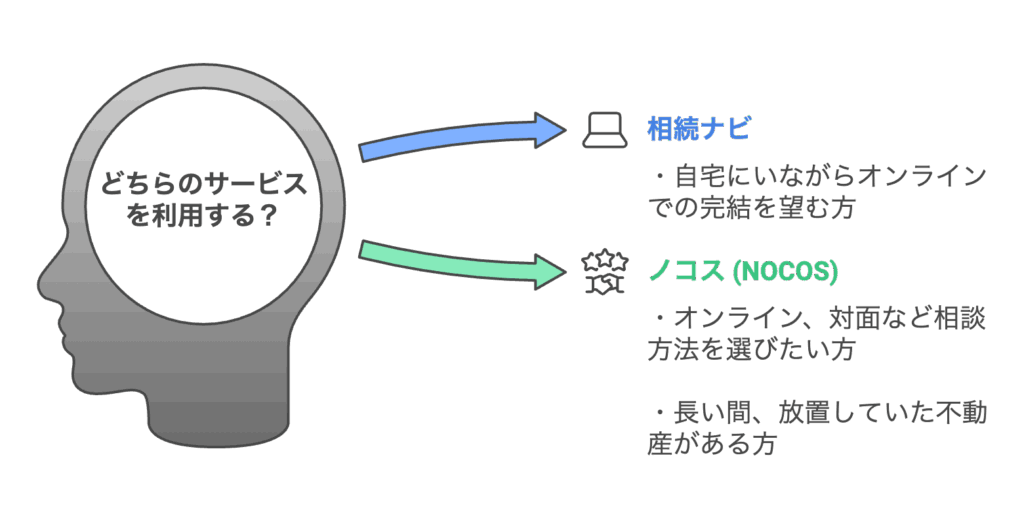

そこで不動産などの名義変更に特化した便利なサービスを提供する2社をご紹介します。これらのサービスは、自分で司法書士を探す手間なく、相続登記に慣れた司法書士が対応します。

✔︎不動産の名義変更は誰に頼めばよい?

・ノコス NOCOS

・相続ナビ

・相続登記の義務化について

このサービスにも注目です!!!いい相続の無料1分診断。1分の無料診断で、専門家への初回無料面談が受けられるので、非常に便利です。

司法書士にはさまざまなタイプがあり、幅広く対応できる方もいれば、相続登記や商業登記、家族信託を専門とする方もいます。こちらの2社であれば、名義変更に特化したサービスを受けられるので安心してご利用いただけますよ。

また、どちらも全国対応です。どちらにするか悩まれると思いますので、参考までに選択の基準を用意しました。

相続ナビは特にオンラインに強く、ノコスは相談方法が選べて、取り扱える案件が広いという特徴があります。

なお、費用が負担に感じる方もいるかもしれませんが、登記をしないことで生じる恐れのあるペナルティ(10万円以内)のことを思えば、登記した方が合理的ではないでしょうか。

ペナルティで10万円とられても、何もいいことはありません。だったら、名義変更の費用に当てた方がよいのではと思うのです。

以下、それぞれのサービスを具体的にみていきます。なお、筆者は直接この2社に何度か電話をしてみましたが、強く利用を勧められたりすることは一切なかったです。2社とも好印象な受け答えでしたし、どちらにも需要があると思い紹介させていただきます。

(参考)自分で登記するときの課題

相続登記を自分で進めることは可能ですが、いくつかの課題があります。特に、家族が亡くなった直後の精神的・肉体的な負担が大きい時期に、これだけ手間のかかる手続きを行うのは簡単ではありません。

主な課題

1. 戸籍の収集が煩雑

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。

- 古い戸籍が手書きで読みにくい場合がある

- 本籍地が複数に分かれていると、それぞれの自治体から取り寄せる手間が生じる

- 集めた戸籍を整理して相続人を特定する作業に時間と労力がかかる

2. 遺産分割協議の難しさ

相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行います。

- 相続人全員の合意が必要

- 遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押印する必要がある

- 意見が分かれたり感情的な対立が起きると、協議がこじれる可能性がある

3. 法務局への申請手続きの負担

登記の申請書を作り、必要な書類をそろえて法務局に提出する作業が必要です。

- 書類に不備があるとやり直しを求められ、手続きが長引く

- 法務局は平日対応のため、日中に時間を確保する必要がある

- 手続きがよくわからず、法務局職員との摩擦が生じることもある

4. 登記漏れのリスク

複数の不動産がある場合、一部を見落としてしまうことがあります。

- 特に、家の敷地や前の道路など、目立たない不動産の登記を忘れがち

- 登記漏れがあると、その資産は、亡くなった方の名義のまま残ってしまい、次の世代でも気づかれずに、ずっと残ってしまうことがある

精神的な負担が増す理由

家族を失った直後は、精神的なショックや体力の消耗が大きく、冷静に手続きを進めるのが難しい状況です。その中で手続きを進めると、以下のような負担がかかります。

- 複雑な手続きに追われ、気持ちの整理がつかない

- ミスや手続きの遅延が発生しやすくなり、手続きが長引く

- 家族間のトラブルが発生すると、さらに精神的負担が増加

専門家に依頼するメリット

こうした負担をなくすために、司法書士に依頼するのも一つの方法です。

家族を失った後だからこそ、無理をせずに専門家の力を借りることで、自分や家族の負担を軽減する選択肢も検討してみてください。

ノコス nocos

※2 対象期間:2004年9月~2023年12月 自社調べ

出典|nocos公式サイト

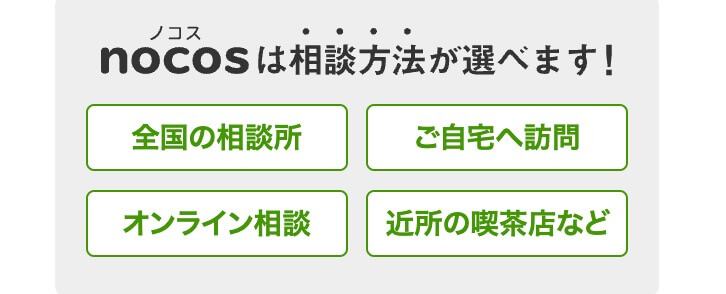

nocos(ノコス)は、全国60か所以上の直営拠点を持ち、訪問や相談所、オンライン相談など多様な方法でサービスを提供する点が魅力です。累計8万件の実績を持ち、税理士や司法書士など多数の専門家がサポートを行っています。

相談方法を選べると、忙しい人でも利用しやすいですね。

そうなんです。訪問やオンラインなど、ライフスタイルに合わせて柔軟に対応してくれるのがnocosの強みです。

料金体系は明確で一例として次のとおりです。

| プラン名 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |

|---|---|---|---|

| シンプルプラン | 必要な手続きのみを選択可能 | 42,900円~ | 登録免許税などが別途必要 |

| 相続スタンダードプラン | 不動産の名義変更まとめてサポート | 165,000円 | 登録免許税などが別途必要 |

| 相続登記の義務化プラン | 放置年数に関わらずパッケージ価格で対応 | 165,000円 | 登録免許税などが別途必要 |

また、nocosの信頼性はメディアの露出によっても支えられています。特に、YouTube番組「稲村亜美と司法書士」では、NCPグループ代表の井上真之さんがリスナーの相続に関する疑問に答え、実用的な情報を提供し、好評を博しています。

ノコス公式ホームページではサラッと紹介していたが、YouTubeを観に行ったら169本もの動画(2024.12.13時点)が残されており、わしは驚いたぞ。

1本撮るのだって、大変なのに驚きね。

さらに、テレビ神奈川の「ニュースハーバー」への出演や、東京都23区職員の研修を担当するなど、多方面で信頼を重ねながら幅広く貢献されています。

筆者は自治体職員として、会計(適正な支払い)の審査を5年間担当していた経験からわかりますが、自治体がこのような研修を任せるのは、相当な信頼がある場合に限られます。

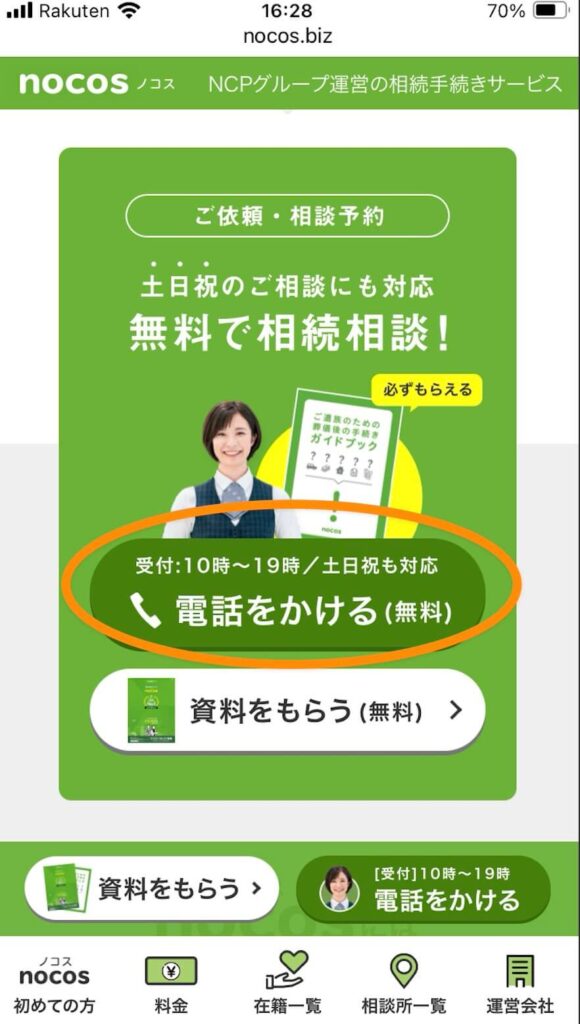

ひとまずサービスを確認してみたい方は資料を請求しましょう。筆者も資料を取り寄せましたが、到着までに1週間ほどかかるようです。そのため、お急ぎの方は電話で相談してください。

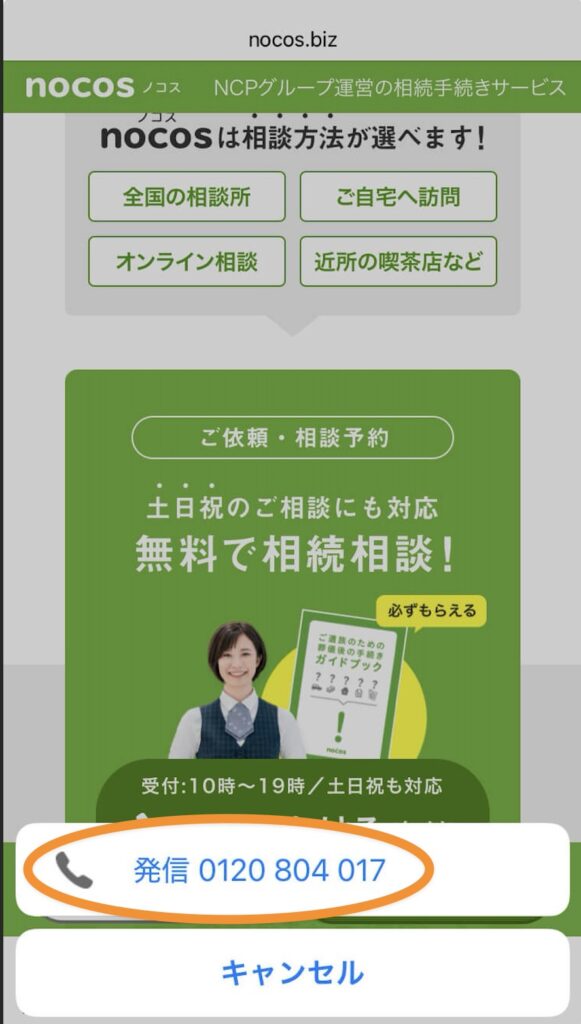

なお、電話相談も資料請求も無料で行われており、スマートフォンでの手順は次のとおり、すぐに行えます。

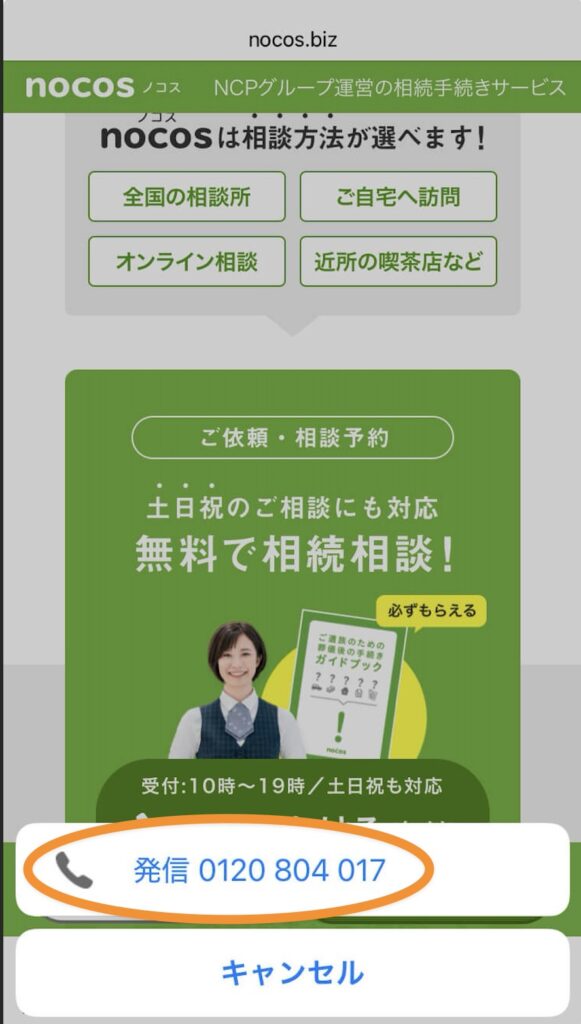

電話相談の手順

トップ画面が表示されたら、下に少しスクロール(画面移動)する。

「資料をもらう」、「電話をかける」のボタンが表示されるので、「電話をかける」の方をタップする。

電話する

発信をタップする。

以上です。おつかれさまでした。

お電話の際は、こちらからどうぞ。

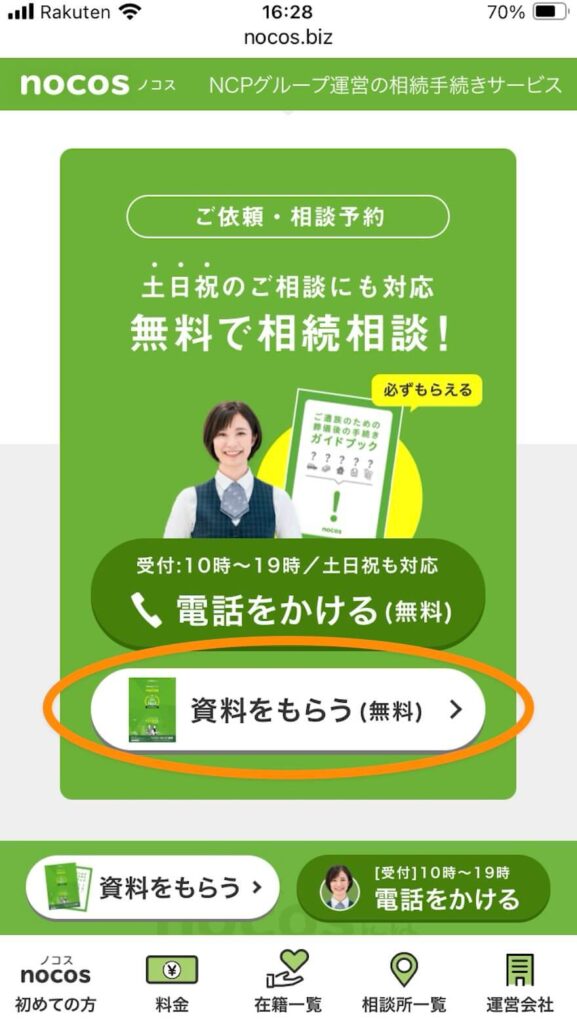

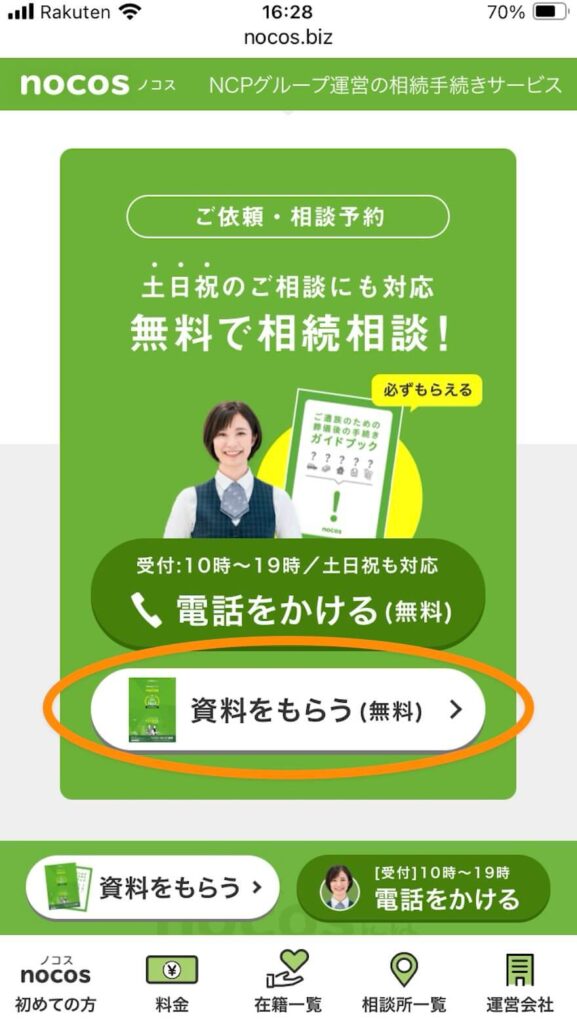

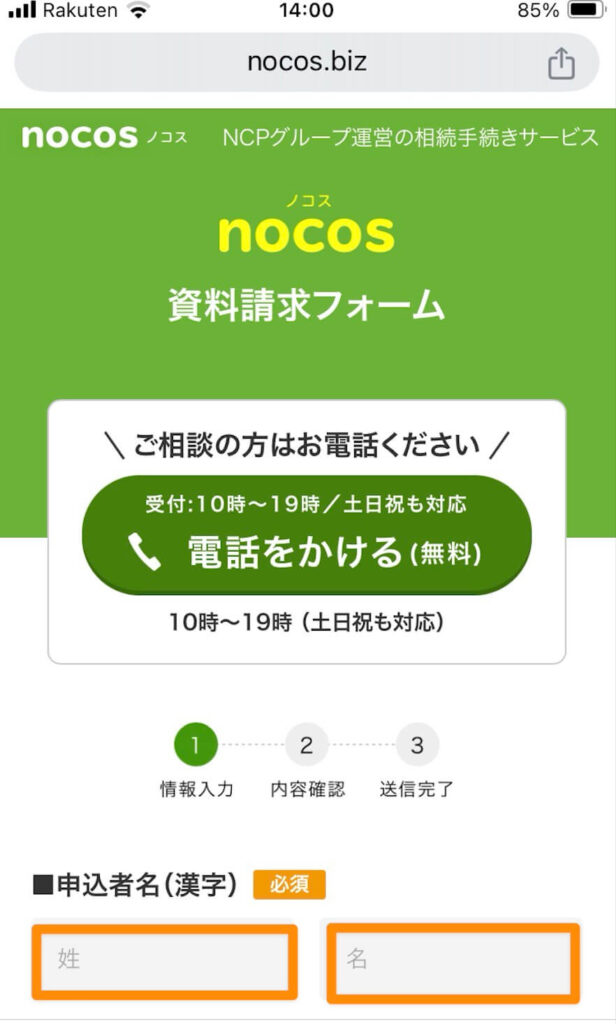

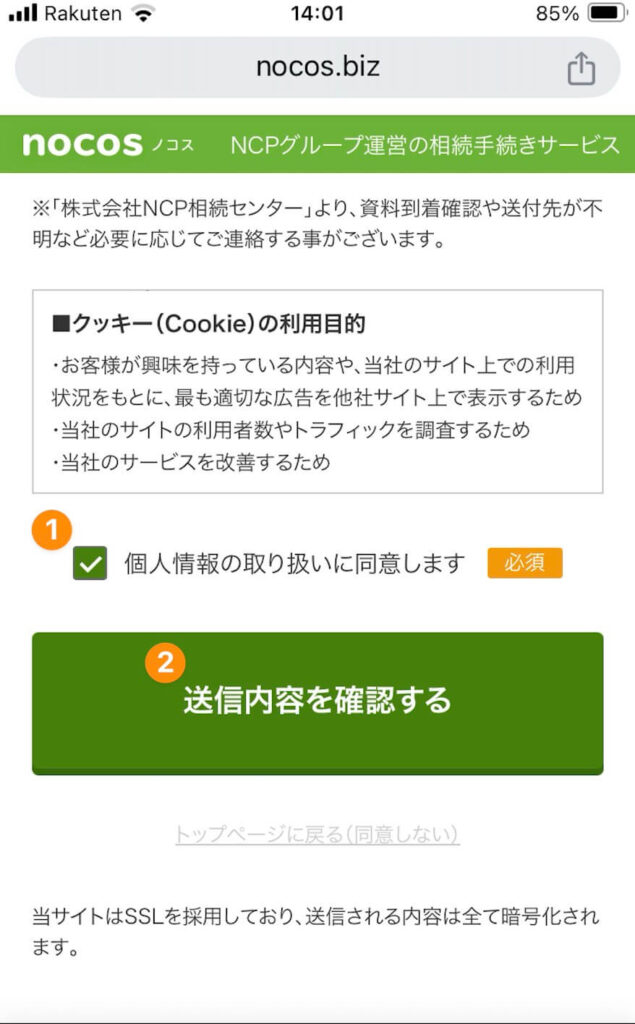

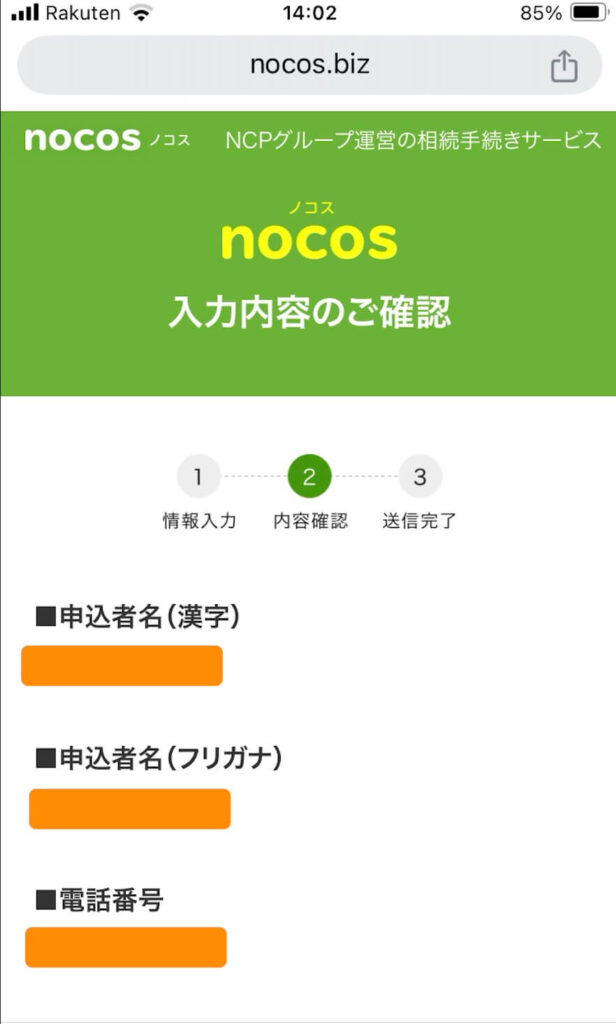

資料請求の手順

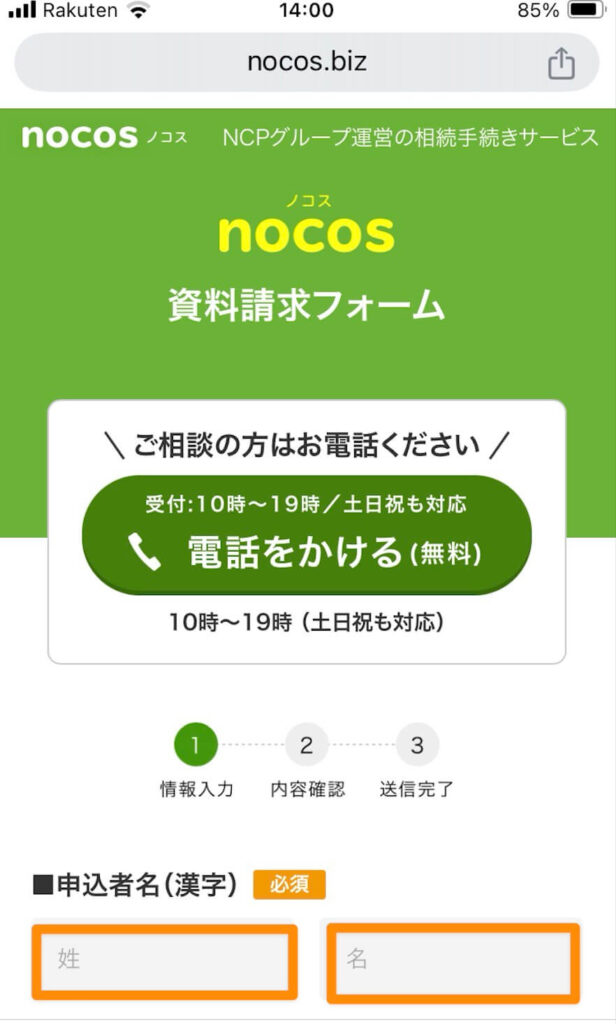

画面のコピーの関係で7つのステップに分かれてしまいましたが、3分程度で終わる簡単な手続きです。

トップ画面が表示されたら、下に少しスクロール(画面移動)する。

資料をもらう(無料)をタップする。

入力フォームに漢字で「姓」「名」を入力する。

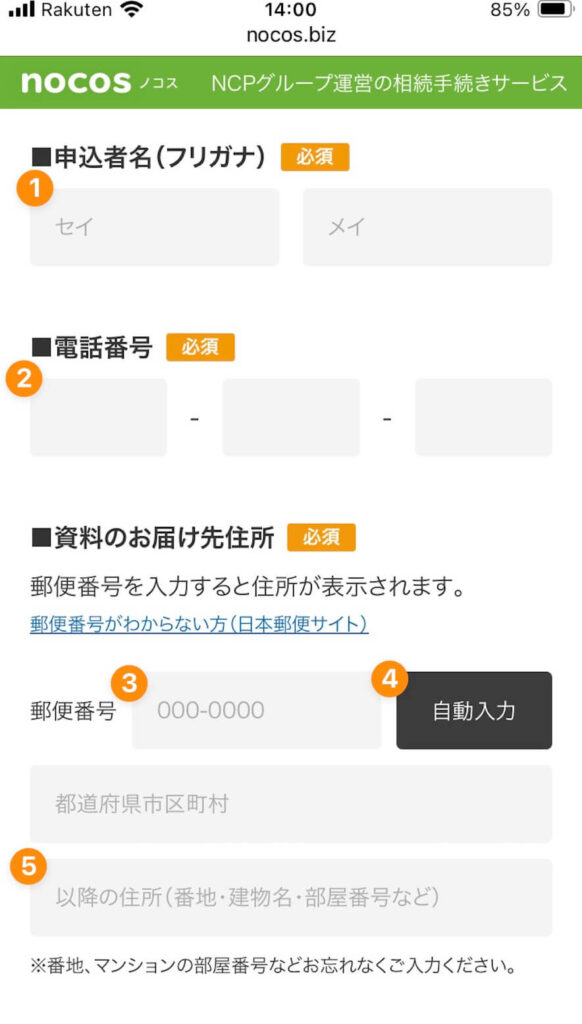

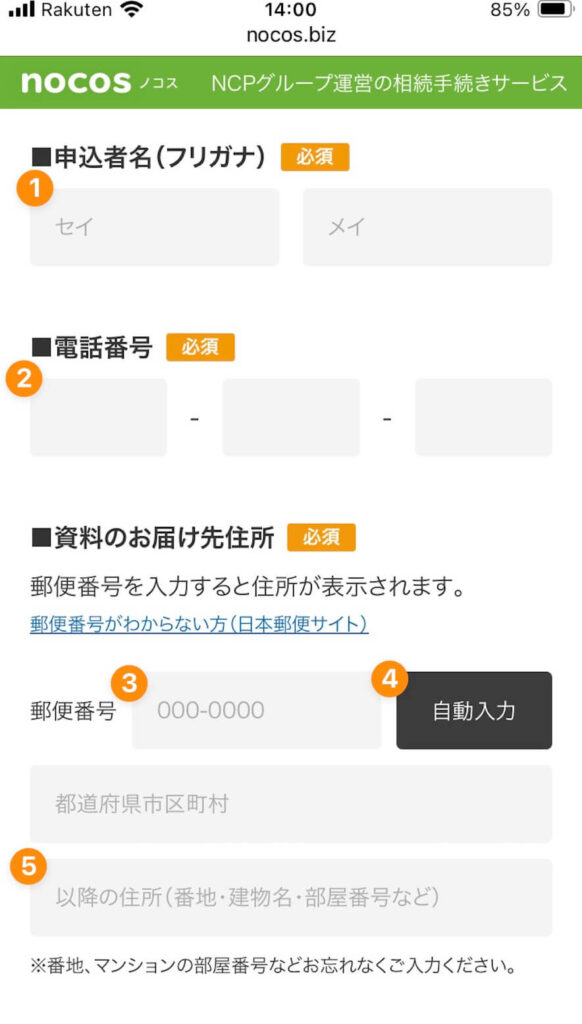

①申込者のセイメイをカタカナで入力

②電話番号を入力

③郵便番号を入力(ハイフン無しでもOKでした。)

④「自動入力」をタップすると、市区町村まで自動入力される

⑤番地、マンションの部屋番号など忘れずに入力

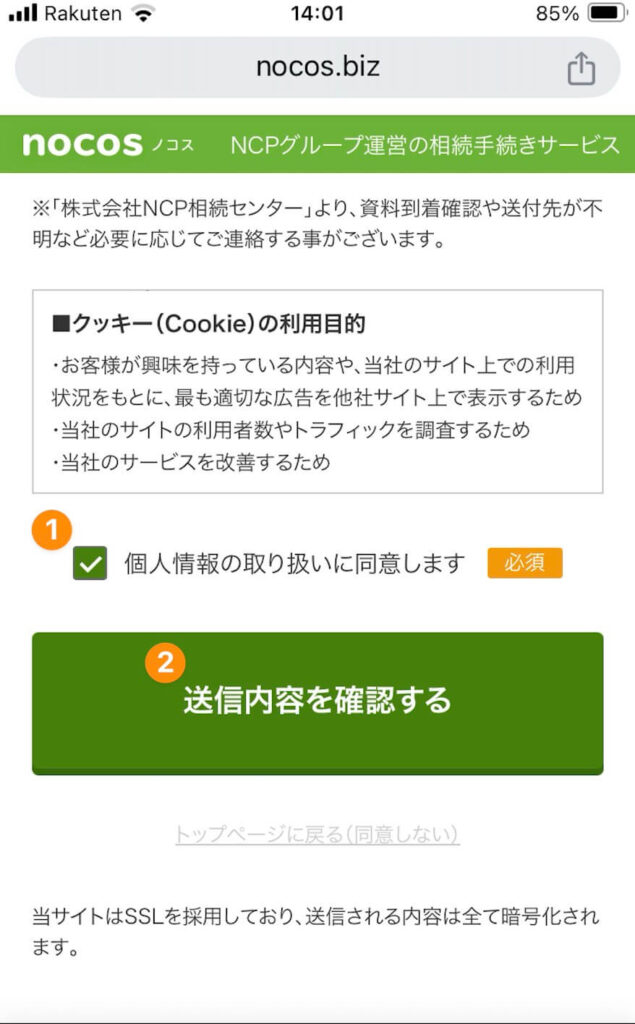

①にチェックを入れる

②「送信内容を確認する」をタップ

入力内容を確認し、下にスクロールして「送信する」をタップ

以上です。おつかれさまでした。

資料をご請求の際は、こちらからどうぞ。

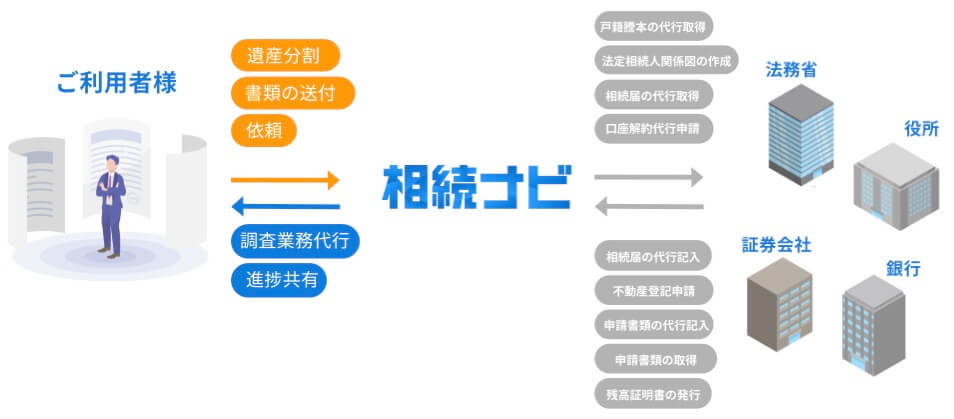

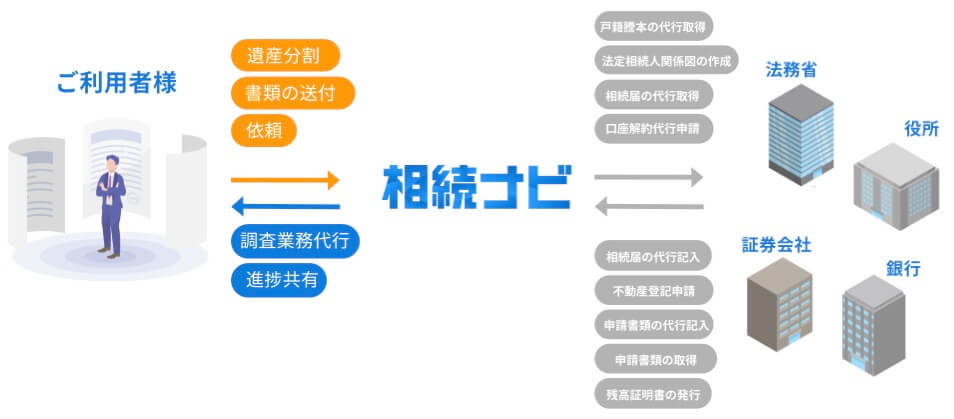

相続ナビ

相続ナビは東証プライム上場企業のベクトルグループが運営するサービスです。特徴として、すべての手続きがオンラインで完結(※)できる点が挙げられます。

※本当に自宅で相続手続きが全て完結するか?

正確には、”印鑑証明の取得と書類の送付”以外の全ての手続きが自宅で完結します。こちらの手続きも自宅付近で3分ほどで行うことが可能です。

また、相続人調査や不動産登記、預貯金口座の解約などを一括して代行し、進捗状況はマイページで確認できます。

離れて暮らす家族と簡単に進捗状況を共有できますね。

特に、相続手続きは親戚関係や人付き合いが増え、精神的にも肉体的にも負担がかかることが多いです。

手続きのため、役所や銀行を何度も行き来して、全然落ち着かないのです。

そんなとき、自宅で全てを完結できるサービスがあると助かりますよね。相続ナビなら、大切な家族との時間や故人を偲ぶための時間を確保できますよ。

対面での人間関係による摩擦がなく、遺産相続手続き全て自宅で行えるのは魅力的です。

また、このサービスは3300件以上(平成28年7月〜)の相談実績がある法律事務所の監修のもと運営されており安心感があります。料金は平均して350,000円〜(※)となっており、登録免許税などの実費が別途発生します。

※不動産だけでなく、預貯金などの遺産相続全ての名義変更を対象とした料金の平均です。

相続ナビは、忙しくて役所や金融機関に足を運ぶ時間が取れない人や、精神的に余裕がない方に適しており、大切な時間を守るための頼れるパートナーとなるサービスです。

無料会員登録で相続のプロに相談できます。

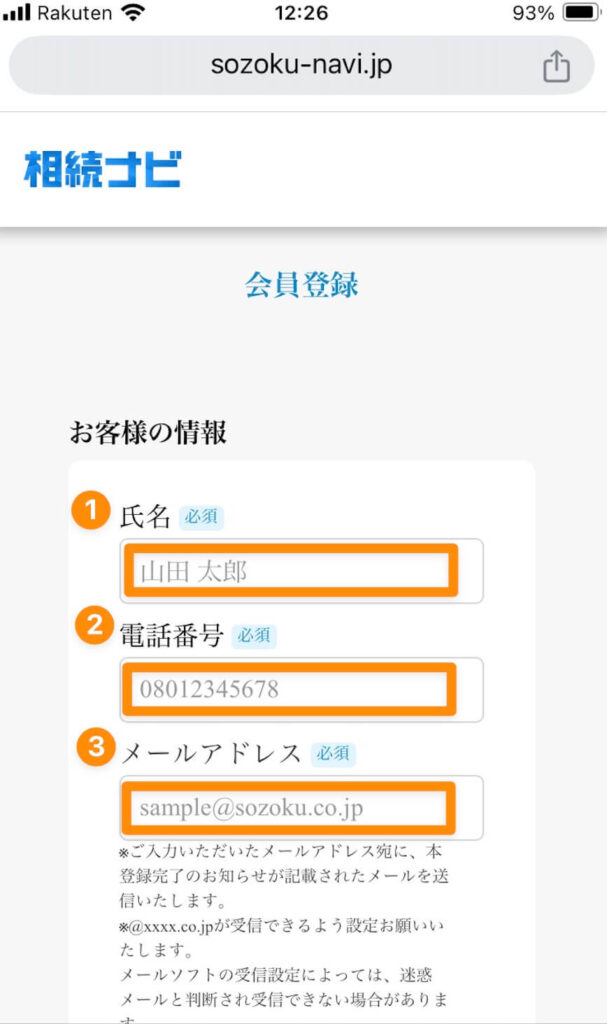

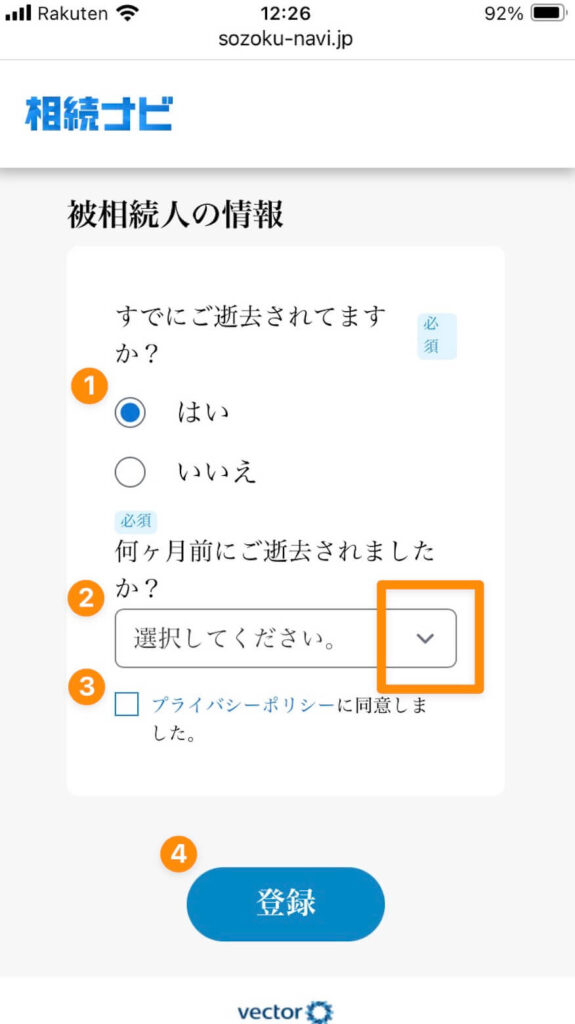

無料会員登録のスマートフォンでの操作手順は次のとおりです。3分程度で行えました。

相続ナビの公式ホームページのトップ画面を開いて、上部の「無料 会員登録」をクリックする。

上から順番に必要事項を入力する。

①氏名

②電話番号

③メールアドレス

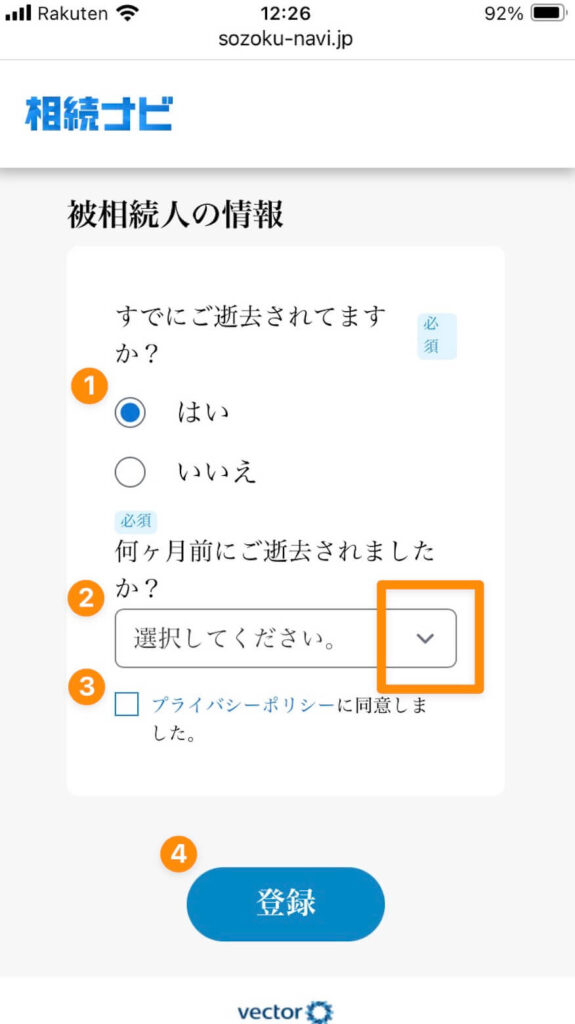

電話のつながりやすい日時をタップします。

①電話

②時間

※なお、これらの入力は必須ではありません。

①すでに亡くなっているかどうか「はい」又は「いいえ」の該当する方を選択します。

②上記①で「はい」を選んだ場合は、何ヶ月前に亡くなったかを選びます。なお①で「いいえ」を選んだ場合は入力を求められません。

③プライバシポリシーに同意しましたにチェックを入れます。

④「登録」をタップします。

※登録後に、相続ナビから本登録完了のお知らせが記載されたメールが送信されます。

※相続ナビから希望の日時等に電話がかかってきます。

以上です!おつかれさまでした。

無料登録の際は、こちらからどうぞ。

相続登記の義務化

2024年4月1日から、不動産を相続した場合、その登記が義務化されました。これは、相続によって不動産を取得した人が、その事実を知った日から3年以内に登記を申請しなければならないものです。

もし正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される場合があります。

この義務は2024年4月1日より前に相続が発生した場合でも適用されます。例えば、2020年に土地を相続してまだ登記をしていない場合、2027年3月31日までに登記を完了しなければなりません。

・2024年4月1日以降の相続では、相続した事実を知った日から3年以内に登記を行う必要がある。

・2024年4月1日より前の相続については、2027年3月31日までが期限となる。

なお、相続人が自分が相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」という簡易な手続きも新設されました。これにより、相続登記の申請義務を果たしたとみなされます。ただし、以下の留意点があります。

・権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記をする必要がある。

・遺産分割に基づく相続登記の義務は履行できない。

すぐに遺産分割や相続登記をすることが難しい場合などに活用されるものとなっており、いずれは、相続登記を行う必要があることに注意しましょう。

相続登記しない5つのデメリット

お疲れさまです。この記事も、寂しいですが終盤を迎えました。

ここでは、相続登記しないデメリットについて解説していきます。

✔︎相続登記しない5つのデメリット

・権利関係が複雑化して手続きの負担が増す

・不動産の売却ができない

・不動産を担保にできない

・差し押さえのリスク

・特定空家のリスクが高まる

記事の最後には、皆さまの癒しとなるようエンディングソングもご用意していますので、ぜひ最後までご覧ください。

権利関係が複雑化して手続きの負担が増す

相続登記を放置すると、次世代で相続が発生した際に手続きが煩雑になり、金銭の負担が増加します。

例えば、おじいさんの名義のままお父さんが亡くなり、その後あなたが相続する場合を考えてみましょう。この場合、長期間登記が変更されていないために、必要な書類が増え、手続き全体のコストが上がります。

・司法書士や弁護士への報酬費用の増加

手続きが複雑になるほど、専門家に依頼する範囲が広がり、その分報酬も高額になります。

・取得すべき戸籍謄本の数が増える

相続人を証明するために、複数世代分の戸籍謄本を集める必要があります。

・遺産分割協議のコスト

相続権を有する当事者が増えてしまい、話し合いがなかなかまとまらず長期化することがあります。

・場合によっては裁判費用も発生

長らく放置したことで権利関係が不明確になり、裁判で解決せざるを得ないケースもあります。

うーむ。早く取りかかった方が良さそうだな。

登記の名義変更といういと、一見手間に思えますが、早めに着手すれば上記のようなコストがかからないので、長期視点で考えれば、経済的なメリットが大きいのです。

不動産の売却ができない

不動産を手放したいと思っても、登記名義が亡くなった方のままだと、手続きが進められません。これは、不動産の所有権が誰にあるのか法的に明確ではない状態だからです。

もし皆さんが不動産の買い手だとしたら、亡くなっている方の名義の物件は不安で買えないですよね。

わしの不動産を生活のために売りたいということもあるじゃろう。

そのときになって、困らないように、名義を変えておくのじゃぞ。

たけぞうの相続人は、今のところ、キクとえいきちだけですから、スムーズに手続きが行えます。当事者が少ないうちに手続きを進めたほうが、早くラクに名義変更できます。

不動産を担保にできない

銀行からお金を借りる際、不動産を担保として提供することがあります。しかし、登記名義が亡くなった方のままだと、銀行はその不動産を担保として認めてくれません。

これは、不動産の所有権が不明確な状態では、銀行もリスクを取ることができないためです。このままだと融資を受けられません。

えいきちが、今の勤め先を辞めて、新しく個人で事業を始めたいと思うかもしれん。そのとき、融資をすぐに受けられるように登記しておくんじゃぞ。

相続登記を早めに済ませておくことで、不動産を有効に活用し、将来の備えを万全に整えておきましょう。

差し押さえのリスク

相続人の中に借金を抱えている人がいる場合、その人の債権者(お金を貸している人)が相続財産を差し押さえることがあります。

相続登記がされていない場合、債権者が代わりに相続登記(代位登記)を行い、差し押さえを実行することが可能です。これにより、不動産が競売(裁判所が主導で不動産を強制的に売却する手続き)にかけられるリスクが生じます。

役所が代位登記をすることもあるわ。

たとえば、えいきちが固定資産税を滞納している場合、役所は、たけぞうの不動産を法定相続に基づいてキクとえいきち名義に変更し、不動産を売却して滞納分を回収する、ということです。

わしの息子にかぎって、固定資産税を滞納することなどあるまい。

権利関係が不安定なままだと、思わぬリスクにさらされる可能性があります。大切な不動産を守るためにも、相続登記は早めに済ませておくことが安心への第一歩です。

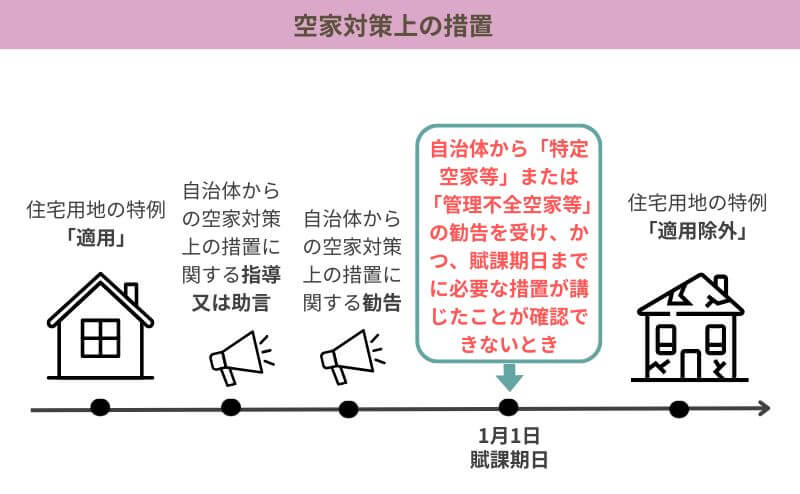

特定空家のリスクが高まる

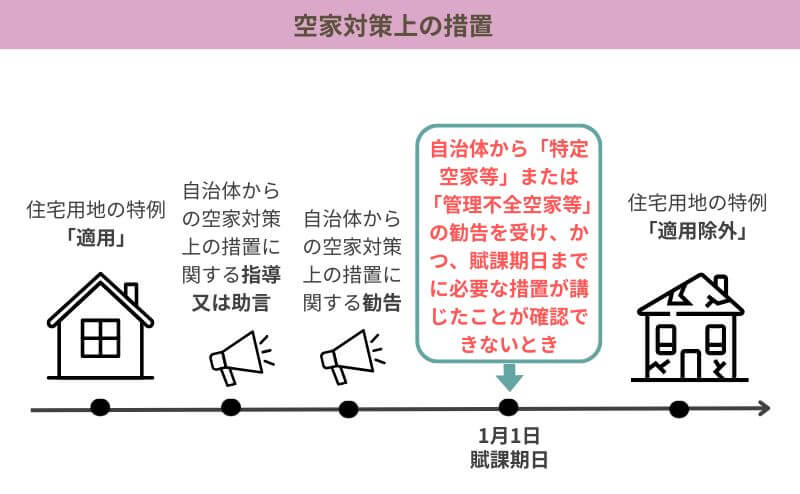

相続登記をしないと、不動産の権利関係があいまいになり、管理が行き届かなくなることがあります。その結果、特定空家などに指定される危険が高まります。

「特定空家等」とは、建物が崩れる危険や衛生面での問題、周りの景観を損ねるような空き家のことです。自治体に勧告を受けたのに放置していると、固定資産税の優遇がなくなり固定資産税が増えることがあります。

もともと住宅用地は、下記のとおり軽減されていますが、これらの軽減が適用されなくなるということです。

| 区分 | 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |

|---|---|---|---|

| 小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |

| 一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |

出典|東京都主税局のHPより筆者作成

権利関係がはっきりしないと、責任をもった管理がなされず、結果として固定資産税が何倍にもなるリスクがあるのですね。

かつてはその空き家でも人々の生活があったと考えると、少し切ない気持ちになるわ。

また、建物の老朽化が進むと、倒壊や火災といった事故につながります。近隣住民が被害を受けた場合には、所有者として損害賠償を請求される可能性が生じるでしょう。

こうしたリスクを防ぐためにも、早めに相続登記を行い、所有者を明確にすることが大切です。不動産を管理する責任を果たしながら、安全で安心な地域環境を守るための一歩を踏み出しましょう。

まとめ

ほっほっほ。登記の名義は変えてくれたかのぉ。

キク、あの世から見守っとるぞ〜。君といつまでも。

あれっ、今、たけぞうさんの声が聞こえたような・・・?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が、相続や固定資産税の手続きに関する負担を和らげる一助となれば幸甚です。

あなたの心が穏やかで、安らぎに包まれる時間を過ごされますように、心よりお祈り申し上げます。よろしければエンディングソングもお聴きください。

歌唱は風芦梨(フロリ)さんです。YouTubeチャンネルFloriPanda’s Songで懐かしい楽曲のカバーを公開中。2015年4月から2021年8月まで活動を休止していましたが、現在は再び素敵な歌声でファンを楽しませています。代表曲に「泣かないで 舘ひろし ’84 Cover」や「Cover By Flori 鎌倉物語 ~1985~」が挙げられます。

フロリさんは、特に40代以上の世代から熱い支持を集めています。この世代は親の相続に直面する時期にある方もおり、ブログの読者層と重なりやすいため、エンディングで使わせていただきました。司法書士の方も40代、50代が多いですね。よろしければ仕事の合間にぜひお聴きください。

それでは、これからも相続と固定資産税について、記事を書いていきますので、よろしくお願いします。パジャ丸でした。

法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

(書籍)固定資産税実務提要

(書籍)令和6年度版 要説固定資産税 固定資産税務研究会 編

(書籍)自治体職員のための固定資産税の課税実務 Q&A 第一法規

(書籍)代襲相続・再転相続・数次相続の法律と実務 日本加除出版

Q &A

- 相続登記をしない場合、固定資産税はどうなるの?

-

所有者が亡くなっている場合、基本的には相続人が納税義務を引き継ぎます。このとき、相続人全員が連帯して納税義務を負うため、どの相続人が税金を納めるかは当事者間で決定します。役所は全額の納付を求めるだけであり、誰が支払うかには関与しません。

- 相続登記をしないことによるデメリットは?

-

相続登記をしないと、権利関係が複雑化して手続きの負担が増すことが最大のデメリットです。将来的に不動産を売却したり担保として提供したりすることができなくなるだけでなく、相続人がさらに増えることで話し合いや調整が難航します。また、登記がない状態で管理が疎かになり、特定空家に指定されるリスクが高まります。そうなると、固定資産税の優遇が適用されなくなり、税負担が増加する可能性もあります。

- 名義変更を誰に頼めばよい?

-

名義変更の手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。不動産の相続登記に慣れた司法書士が対応するサービスとして、「相続ナビ」や「nocos」が利用できます。これらのサービスでは、複雑な手続きを専門家が代行するため、相続人自身の手間を大幅に省くことが可能です。特に忙しい方や手続きに不慣れな方にとって、頼れるパートナーとなるでしょう。

- 相続登記の義務化とは?

-

2024年4月1日から、不動産を相続した場合には、相続登記が義務化されました。この新制度では、相続を知った日から3年以内に登記を行わなければならず、正当な理由なく義務を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務は、2024年4月1日以前の相続にも適用され、過去に相続が発生して未登記の不動産についても、2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。